NEWLETTER #4

Où COMMENT NUANCER LA SIMPLICITÉ ?

8 heures du matin. Petite question d’introduction, dans l’une des écoles dans laquelle j’enseigne : « Est-ce qu’acheter un croissant constitue un contrat ? ».

Une main se lève, confiante : « Non ! ».

Suspens. Je lève les yeux de mon café refroidissant (qui aurait nécessité le dit croissant). Et bien si.

On y pense peu, car, flegmatique, notre vie semble se passer tranquillement de la question juridique, de la décision contractuelle. Mais elle est pourtant bien présente, sournoise pour la viennoiserie, plus claire sur les sites marchands. Et dans chacun des cas, passablement ignorée, voire constituant un préalable désagréable.

Et oui, acheter son croissant pourrait se révéler – pour un peu qu’il soit vicié – aussi engageant que de cocher nonchalamment une case du style : « oui j’accepte les présentes conditions générales de vente que je n’ai au grand jamais lues, mais que, si le croissant n’est pas à mon goût, je vais éplucher jusqu’à la substantifique moelle pour vérifier que mon droit est respecté ». See you in court.

On y pense peu mais le travail du juriste, c’est de faire en sorte que ce beau moment de l’engagement réciproque (acheter un bien 🥐 et en payer le prix 🧮), se passe dans les meilleures conditions possibles, que ce soit pour dans le processus de conclusion, ou pour vérifier leur sereine exécution.

Vous voulez en savoir plus ? C’est parti ! 👉

✔️ Qu’est-ce qu’un contrat ?

☞ Un engagement, qu’il soit donné oralement, ou stipulé par écrit

L’article 1101 du Code Civil, dispose que :

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

C’est un peu comme le candidat Macron nouvellement réélu : un contrat « oblige » et il suffit qu’il soit conclu, à savoir qu’il réunisse l’accord entre deux ou plusieurs parties, oralement ou par écrit, pour qu’il constitue cette obligation.

Cet accord doit porter sur l’existence, comme le juriste va l’appeler, d’un « objet » ou une « chose » (que le contrat porte sur une vente, une location d’un bien, ou la fourniture de service(s), la question à se poser est : « qu’est-ce que je m’engage à faire, ne pas faire ou livrer ? ») et sur son prix (qui doit être, s’il n’est pas encore déterminé, du moins déterminable (un montant ferme ou un pourcentage) : ici, il faut se demander « combien » ?, et parfois, c’est gratuit).

Une fois ces éléments énoncés, alors il est dit « parfait », c’est-à-dire qu’il oblige ceux qui l’ont conclu.

C’est généralement à ce stade que les choses se compliquent.

☞ Pour que l’engagement donné puisse porter ses fruits, soit licite, il convient que :

- L’accord de chacune des parties ait été donné sans violence (une contrainte morale ou économique) et sans erreur (la chose doit avoir été clairement identifiée, sans volonté, par l’une des parties, de tromper l’autre) ;

- La personne ait la capacité de s’engager (une personne majeure, par exemple, pour un particulier, et un représentant légal, pour une personne morale) ;

- L’objet du contrat soit licite et certain : c’est-à-dire qu’il ne doit pas déroger à l’ordre public et concerner une chose dans le commerce (on peut vendre une baguette, par exemple, mais pas son rein, car le corps humain, en France, est dit « hors commerce»).

Sinon ? Le contrat est nul et il ne peut avoir aucun effet.

☞ Où les problèmes vont-ils advenir ?

- Dans sa conclusion, notamment :

- Si les négociations n’ont pas été effectuées de bonne foi (par exemple si des informations importantes n’ont pas été divulguées avant la conclusion définitive du contrat).

- S’il existe un désiquilibre significatif entre les engagements des deux parties (notamment dans les contrats non-négociables, appelés contrats d’adhésion).

- Dans l’exécution du contrat :

- Par exemple, si l’une des parties n’exécute pas ou mal ce à quoi elle s’est engagée : elle ne paie pas tout ou partie du prix convenu, ou elle n’exécute pas, ou pas jusqu’au bout, la prestation qu’elle s’est engagée à exécuter.

- Quand des causes extérieures surviennent, que l’on appelle, dans certaines circonstances, des causes de « force majeure ».

✔️ Il existe différents types de contrats, on vous en présente certains :

☞ Les différenciations courantes :

- Le contrat synallagmatique : le terme qui fait briller en société.

C’est le contrat qui oblige réciproquement chacune des parties. Par exemple, dans un contrat de bail, le loueur s’engage à fournir un logement, et le locataire à en payer le loyer.

- Le contrat unilatéral : une seule partie s’oblige, comme dans le cas d’une donation.

☞ Plus particulièrement :

- Les contrats dits civils ou au contraire, commerciaux : ces derniers, pour faire simple, engagent un commerçant envers une autre personne ;

- Les contrats dits de gré à gré et les contrats d’adhésion : ces derniers ne sont pas (ou très peu) négociés et, parfois conclus entre des professionnels et des consommateurs, c’est ici que l’on parle de CGV (vous savez, les contrats que vous ne lisez jamais, mais que vous acceptez toujours).

✔️ À quoi cela sert-il de savoir tout cela ?

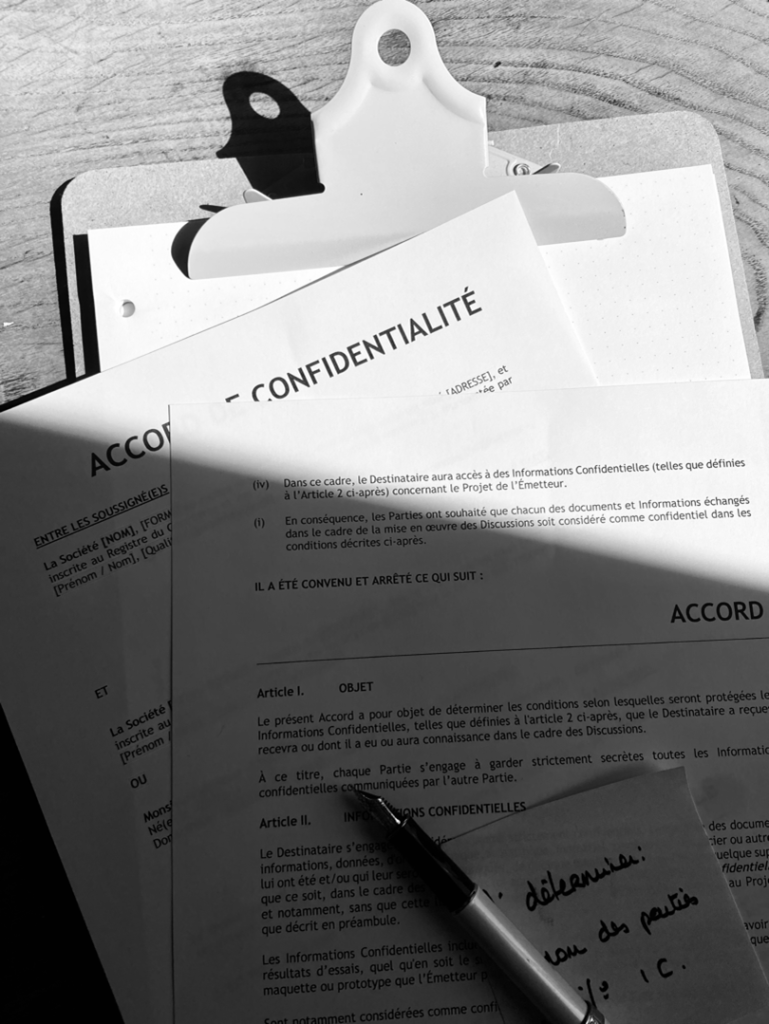

☞ Dans sa conclusion comme dans son exécution, un contrat n’est jamais une simple formalité et nécessite un réel savoir-faire pour sa rédaction, ou son explication.

☞ Si vous êtes un professionnel, vous avez des obligations spécifiques, surtout si vous vous adressez à des consommateurs, c’est le moment de vous pencher sur leur signification.

☞ Parce qu’un contrat bien rédigé… évite bien des difficultés (la rime, c’est cadeau), les prochaines newsletters nous permettront d’être plus spécifiques.

Cela n’étant naturellement pas tout, nous vous invitons à rester connecter… Nous vous dévoilerons tout, alors restez créatifs ! ⭐️